Comune di Bonarcado

28 Marzo 2023

Comune di Milis

28 Marzo 2023Posato su un’altopiano basaltico, Cuglieri domina il versante occidentale del massiccio vulcanico del Montiferru. Guarda verso il mare e digrada su una costa ora aperta in piccole baie o lunghi litorali sabbiosi ora aspra e selvaggiamente inaccessibile. È un Comune di circa 2500 abitanti, comprese le sue tre borgate marine: Santa Caterina di Pittinuri, divisa dal Rio Santa Caterina che sfocia nella gradevole baia in ciottoli bianchi, s'Archittu, che prende il nome dall'arco scavato nella roccia calcarea e Torre del Pozzo, così chiamato per la presenza della torre spagnola e del pozzo naturale scavato al suo interno dall'erosione.

Situato a 479 metri s.l.m, con i suoi 120 chilometri quadrati è il territorio più vasto della Provincia. La natura gli ha regalato fitti boschi, fiumi e sorgenti, spiagge, imponenti scogliere, e i segni della storia che vanno dai nuraghi alle città scomparse, ai castelli, a splendide chiese, a una tradizione di grande valore.

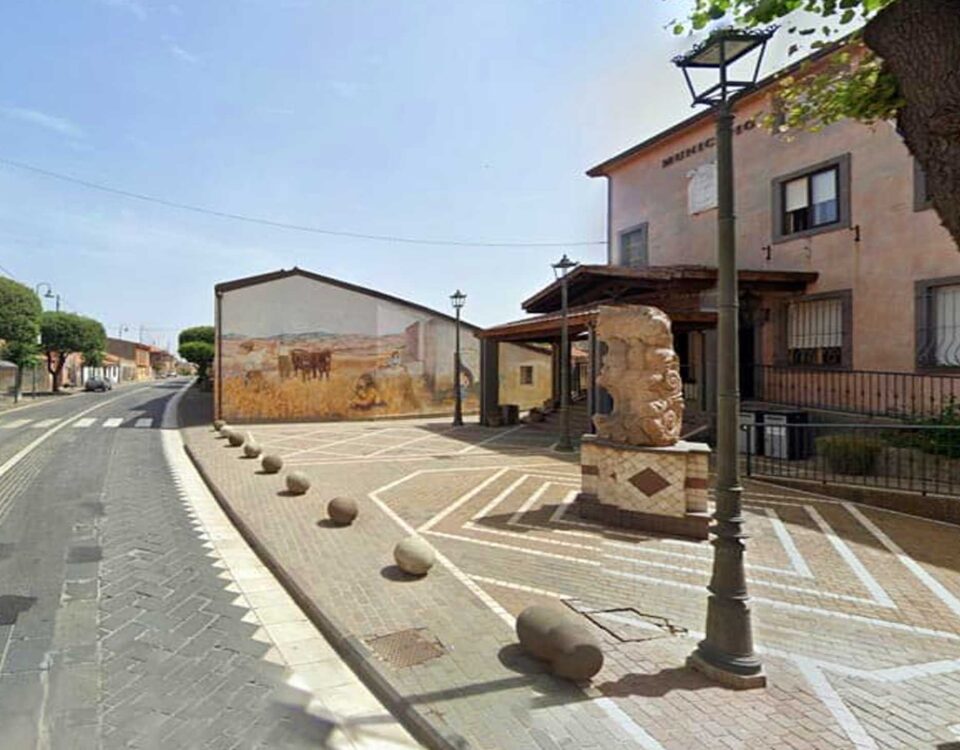

L'economia è basata sull'allevamento dei pregiati bovini del Bue Rosso, di ovini e sull'agricoltura, in particolare sulla coltivazione dell'olivo, di cui è possibile visitare, su prenotazione, l’omonimo museo.

I primi insediamenti nel territorio risalgono al Neolitico antico (7500-3000 a.C.) con le Domus de Janas di Serruggiu, Pittudi e Fanne Massa e al megalitico (2.000-1.700 a.C.) con i dolmen di Monte Laccana e vari altri sparsi sulle pendici del Montiferru.

LEGGI TUTTO

A partire dal 1600 a.C. fanno la loro comparsa i nuraghi, concentrati nella zona di Sessa, tra i quali Oragiana e Orakeris, quadrilobati e Nuraghe Maggiore, Nurgheddonis e Oratanda, trilobati, oltre che 12 tombe dei giganti, una delle quali con 4 bètili.

Nel VI sec a.C. i cartaginesi fondarono la città di Cornus: l’acropoli, sul colle di Corchinas, era protetta da una cinta muraria in parte conservata. Sull'altopiano di Campu 'e Corra sorgevano invece gli edifici più importanti.

Nel 215 a. C. a Cornus si combatté l'ultima battaglia tra i vittoriosi Romani e i Sardo-Punici guidati da Ampsicora. Tra l'VIII e il IX secolo gli abitanti abbandonarono la città a causa delle incursioni saracene e fondarono Gurulis Nova, l'attuale Cuglieri.

Dal 1821 al 1859 divenne capoluogo di provincia e nel 1924, con il compito di formare il futuro clero sardo, fu scelta, la prima volta extra urbem, per ospitare la Pontificia facoltà teologica della Sardegna. L’imponente Seminario venne inaugurato nel 1927 e rimase in attività fino al 1970 quando fu trasferito a Cagliari.

Nel periodo tra il 1928 al 1948 ospitò la prima colonia antimalarica dell'isola, oggi casa di riposo per anziani.

Ma una nota a parte meritano le numerose architetture religiose presenti nel paese, come la maestosa Basilica di Santa Maria ad Nives che dalla cima del colle Bardosu guarda imponente il centro abitato. Il primo impianto risale al XIV sec. ma i restauri che portarono all'aspetto e alle dimensioni attuali l'edificio, vennero intrapresi a partire dal XVII sec. quando venne sistemata ed eretta l’attuale facciata. Al suo interno, ornato da stucchi, arredi marmorei di gusto barocco e pitture, custodisce pregevoli statue marmoree dello scultore G. Sartorio.

Alla parrocchiale si aggiungono altre dieci chiese, tra le quali quelle campestri di Sant'Imbenia e Santu Larentu.

Intitolata prima a Santa Silvana, la chiesa di Santa Croce cambiò nome nel XVI secolo, quando l'arciconfraternita della Santa Croce stabilì la sua sede nell'edificio. Sorge nel rione Crabola, il più antico dell’abitato e, insieme alla chiesa di Sant'Antioco che solitaria vigila la sottostante cintura olivetata, è tra le chiese più antiche di Cuglieri. È stata sede parrocchiale fino al 1668, poi sostituita da Santa Maria della Neve. Presenta una candida ed elegantissima facciata, contraddistinta da un grande rosone e due piccoli campanili. L'impianto a croce greca è coronato da una cupola al centro.Ospita un grande crocifisso, statue del Cristo risorto, della Madonna e della Maddalena, portate in processione a Pasqua e durante la settimana santa.

La chiesa della Madonna delle Grazie risale alla fine del ‘400, nel 1545 vi fu annesso il convento dei Servi di Maria.

La chiesa della Beata Vergine del Carmelo, sede dell’omonima confraternita, custodisce un organo a canne risalente al XVIII-XIX sec. Nella chiesa di San Giovanni Battista, si celebra il rito ancestrale de s’abba muda, culto nuragico dell’acqua salutare: in processione, in assoluto silenzio e senza mai voltarsi indietro, i fedeli vanno alla fonte di Tiu Memmere per bere l’acqua che sana il corpo e la mente, per poi farne rientro allo stesso modo.

La Chiesa di sant’Antonio fu fondata dai frati minori cappuccini nel 1610. Nel 1858 vennero soppressi gli ordini religiosi e da allora, con l’abbandono dei frati, non ha subito modifiche.

Queste chiese, coinvolte nei riti della settimana santa sono aperte e visitabili, fatta eccezione per la Basilica di Santa Maria, solo durante occasioni particolari come i Monumenti Aperti.