Comune di Milis

28 Marzo 2023

Comune di Seneghe

28 Marzo 2023Paese di origine antichissima, Nurachi conta oggi circa 1700 abitanti: è uno tra i pochissimi piccoli comuni sardi in crescita demografica. Il suo territorio di 15,9 kmq si estende dalla penisola del Sinis sino allo stagno di Cabras una delle ricchezze ambientali più suggestive, del quale comprende alcune paludi periferiche. La zona di Mare 'e Pauli, adiacente allo stagno, estesa per più di 300 ettari, rappresenta il punto di transizione dallo stagno verso il sistema agricolo, attraverso le paludi. È stata inserita nella Convenzione di Ramsar come zona umida da salvaguardare per la tipicità del territorio circumlagunare.

Vanta un’economia prevalentemente agropastorale: oltre alle coltivazioni cerealicole, ortive, foraggere e di agrumeti una particolare attenzione merita la vernaccia, il pregiato vino bianco prodotto solo nella bassa valle del Tirso. Grande importanza riveste anche la pastorizia con allevamenti ovini, equini, avicoli, bovini, suini, ma, un'altra fonte di reddito deriva dal vicino stagno di Cabras, dove trovano lavoro molti pescatori di Nurachi.

Il nome presenta la radice "nur", pietra, roccia, diffusa anche in altri toponimi della Sardegna, e deriva dal nuraghe trilobato “Nuraci de Pische” di cui oggi rimangono poche tracce.

Abitato fin dalla preistoria, presenta insediamenti a partire dal neolitico, come testimoniano la presenza dei villaggi di "Mare e Pauli", "Paule e Fenu", "Cuccuru e Mari" e "Gribaia", risalenti a questo periodo, ma soprattutto quanto vi è stato rinvenuto: frecce e piccole accette in ossidiana, piccole statue in marmo e in terra cotta, altri materiali fittili e litici, tutti riconducibili alla cultura di San Michele di Ozieri e di San Gimiliano di Sestu.

LEGGI TUTTO

La frequentazione proseguì con la popolazione nuragica che si insediò e costruì il nuraghe "Nuraci de Pische" che diede il nome al paese.

Verso il 1500 a.C. arrivarono i Nuragici, come testimoniano i resti del nuraghe "Nuraci de pische", cosìdetto perché in quel periodo le 19 paludi che lo circondano erano pescosissime. Della breve presenza fenicia nel territorio non rimangono che alcuni frammenti ceramici, il località Is ollaius e Sa manenzia.

Con l’arrivo dei Romani nel 238 a.C. anche il territorio di Nurachi fu interessato dalla loro colonizzazione. Divenne una importante stazione di sosta lungo la strada che univa Tharros a Cornus. Nelle località di San Giacomo, Is ollaius, San Giusto e Crabeddu, sono stati rinvenuti lucerne, anfore, monete, lacrimatoi e macine ascrivibili a questo periodo, oltre che un cippo funerario di notevole interesse che presenta una raffigurazione di strumenti lustrali.

In epoca medievale fece parte del Giudicato di Arborea, nella Curatoria del Campidano Mayore. Passò quindi al Marchesato d'Oristano nel 1410. Successivamente, nel 1478, passò sotto il dominio spagnolo, di cui oggi resta la torre di avvistamento di Pischeredda.

La parrocchiale, risalente al XVII sec. è dedicata a San Giovanni Battista. Durante i lavori di ristrutturazione del 1983, venne portata alla luce una preesistente chiesa risalente al VI sec. d.C.con annessa fonte battesimale rivestita di intonaco bianco e dotata di un canale che consentiva il deflusso dell'acqua in eccesso. Intorno alla chiesa si estendeva una necropoli con sepolture databili al VI-VII secolo d.C. Alla chiesa tardoantica si sovrappose successivamente un'unica aula romanica che doveva originariamente presentare un pavimento realizzato con mattoni a spina di pesce visti i numerosi frammenti rinvenuti in loco.

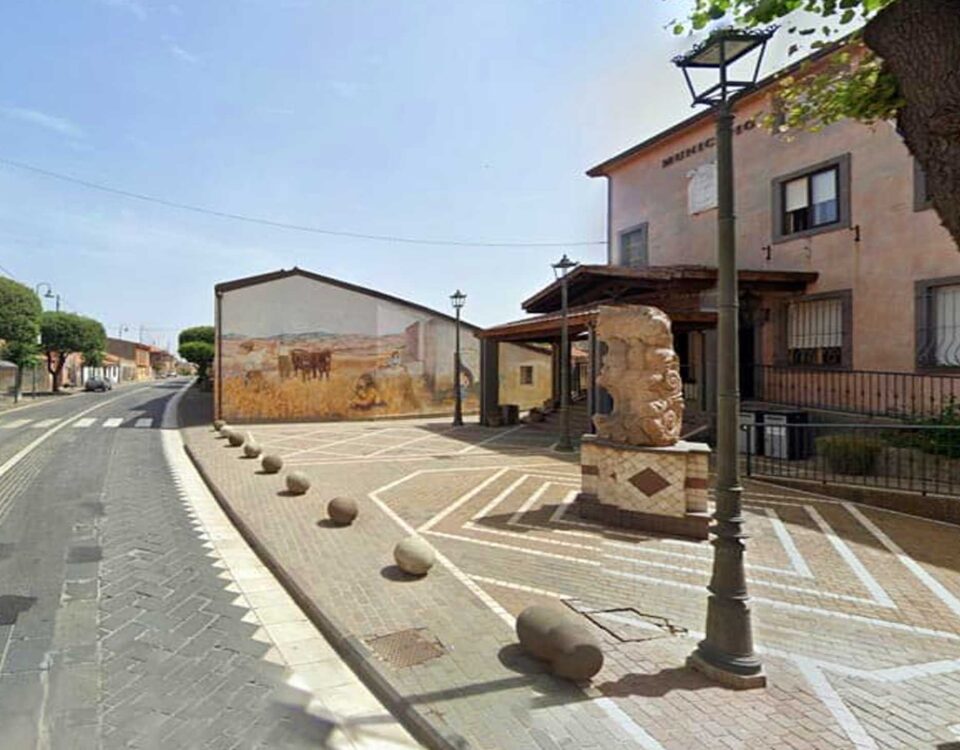

Il centro storico conserva ancora esempi di tipica casa campidanese, costruita con i mattoni di terra cruda denominati "ladiri" o "ladrini". La casa padronale, arricchita da una corte e da locali congiunti era suddivisa in due zone: la prima comprendeva la casa, i locali di servizio ed il cortile, racchiusi da muri di mattoni crudi, mentre la seconda comprendeva uno spazio retrostante utilizzato come orto. La tettoia era in cannicciato coperto da tegole siliesi, costruite a mano una per una.

Nurachi conserva tradizioni e testimonianze storiche di grande interesse esposte nel Museo archeologico e etnografico "Peppetto Pau". L'edificio è una tipica casa padronale nurachese, la sua esposizione è dedicata all'ambiente naturale (diorami), alle tradizioni e ai prodotti tipici locali: architettura in terra cruda, lavorazione del pane, dei dolci, della bottarga, della merca; la sezione musicale mostra strumenti tradizionali ("launeddas") e si avvale di tecnologie multimediali.