Comune di Nurachi

28 Marzo 2023

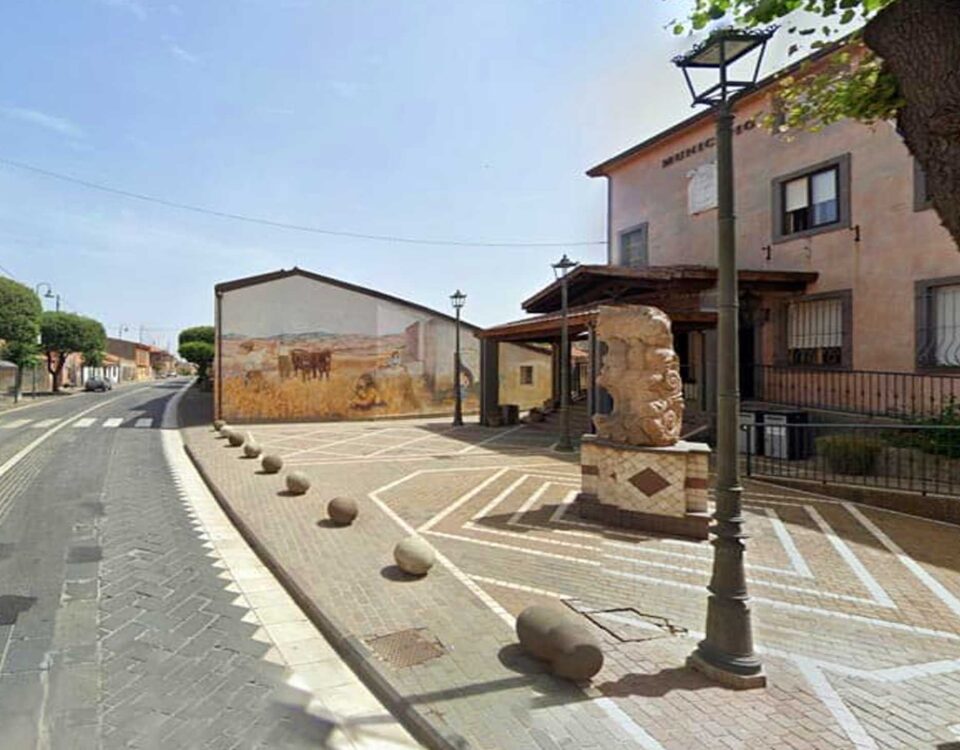

Comune di Scano di Montiferro

28 Marzo 2023Seneghe è immersa nei fitti e verdeggianti boschi di leccio presso il Monte Sos Paris, sul versante orientale del Montiferru. L’origine del nome risale al sardo sa ‘ena, ossia l’abbondanza di acqua nei pozzi, proprio perché il paese è ricco di sorgenti con proprietà diuretiche. E' un paese di circa 1700 abitanti, situato a 310 m s.l.m. al centro di un territorio in gran parte collinare, che si estende dalle ultime propaggini del Campidano (40 m s.l.m) fino a lambire le quote più elevate del massiccio (825 m s.l.m).

Molto ricca la vegetazione naturale, l'area boschiva circostante offre splendidi scenari: a quote superiori ai 750-800 m s.l.m., dominano boschi, tra cui "su monte": bosco comunale di 900 ettari di lecci, agrifogli, alberi secolari e numerose specie animali e vegetali di assoluto pregio naturalistico.

Il paese è conosciuto per la produzione del miele, per cui è stato vincitore di premi nazionali, ma la sua economia vanta in particolare una eccellente produzione di olio d'oliva e carne del bue rosso. Alla cultura dell'olio d'oliva che qui ha profonde radici oltre che un grande valore economico e sociale, è legato il premio Montiferru, premio nazionale per l’olio d’oliva di qualità.

Ma particolare importanza riveste anche l’artigianato seppur basato su piccole realtà produttive: la falegnameria, la lavorazione delle pietre, la carpenteria e il ferro battuto, la confezione di costumi sardi.

LEGGI TUTTO

Degno di nota è l'incremento del turismo culturale che ruota attorno a rassegne letterarie, cinematografiche e musicali. Su tutte, “Cabudanne de sos poetas” premiata come migliore manifestazione culturale poetica italiana nel 2009, ma anche di quello legato al cavallo.

L'abitato vanta un interessante centro storico e un ricco patrimonio di tradizioni. Interessanti le costruzioni in basalto che conservano elementi architettonici aragonesi.

La presenza dell’acqua è il principale motivo che ha spinto l'uomo, già nel 2000 a.C. a scegliere la propria sede sul pianoro che interrompe la discesa ripida verso la pianura del Campidano. Le più antiche testimonianze archeologiche risalgono all’inizio della civiltà nuragica: proto-nuraghi, nuraghi, complessi nuragici con più torri, fortificazioni. Sono almeno cento, alcuni dei quali ancora superbamente eretti, a cui si aggiungono le numerosissime tombe a cumulo, tombe dei giganti, - in località Serrelizzos e S’omo de sas Zanas - dolmen, menhir, betili. Di pari bellezza sono i siti punici di S'Issizzu, dove si trova l'omonima fonte, e di Mesone Majore e Zippiriu.

Abitata fin dall’epoca fenicia venne poi colonizzata dai romani come testimonia l'altissimo numero di reperti rinvenuti.

Al periodo fenicio risalgono i tratti di selciato della strada che portava a Cornus, strategica perchè garantiva il trasporto delle proprie merci dal mare ai monti del Montiferru.

La più importante testimonianza romana è la fonte termale in località di Sa Funtana Fraigada, ma anche le zone di Barili, Cannas de Piscamu e Zippiriu, dove sono stati rinvenuti numerosi cimeli, tra cui una bella testa femminile in marmo, un medaglione in bronzo con tracce di doratura di ottima fattura e una piccola testa di leone, donati al museo archeologico di Cagliari, e ancora sesterzi e assi coniati da vari imperatori romani, che dimostrano il perdurare dei romani nella zona di Seneghe nel corso dei secoli.

Nel 1191 il condaghe di S. Maria de Bonacatu di Bonarcado cita la dichiarazione della chiesa di Santa Maria come facente parte della circoscrizione religiosa della mitria arborense: Seneghe era uno dei paesi facenti parte del Campidano di Milis.

Resti di mura megalitiche furono trovate nel punto in cui sorge la chiesa parrocchiale: con tutta probabilità si trattava di un antico luogo di culto, al quale succedette un tempio cristiano e infine l'attuale costruzione. La parrocchiale dedicata all’Immacolata ed al patrono San Sebastiano, venne costruita da maestranze sarde, capimastri di Cuglieri, Oristano, Santu Lussurgiu e Seneghe e consacrata nel 1893. Di notevoli dimensioni, custodisce un crocefisso del XVI secolo, statue lignee di Santi, affreschi di pittori cagliaritani del XIX e XX secolo e due opere di Giovanni Ciusa Romagna e Carmelo Floris.

Da visitare l’Oratorio del Rosario, sede dell’omonima Confraternita, risalente al XVII sec. con la volta affrescata nella seconda metà dell’800 dal pittore ligure Dancardi, la Chiesa di Santa Maria della Rosa, originariamente campestre, oggi sede della Confraternita di Santa Croce, la cui parte più antica risale probabilmente al XIII secolo, e la chiesa di Sant’Antonio da Padova, costruita a partire dal 1630, aveva in passato un altare di legno dorato di cui restano poche tracce.